In den letzten Tagen stand der Sender ATV in Kritik auf Grund der Sendung “ Das Geschäft mit der Liebe“. Aus Sicht des WEISSEN RINGS gibt es keinen Zweifel daran, dass dieses Format dazu beiträgt, ein gesamtgesellschaftliches Problem zu verstärken. Eine Sendung, die sexuelle Übergriffe, rassistische und Frauen verachtende Aussagen als akzeptables, alltagstaugliches Verhalten präsentiert und Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und/oder ihres Geschlechts als minderwertig darstellt, trägt zur Verrohung der Gesellschaft bei. Die vollständige Stellungnahme des WEISSEN RINGS können Sie hier herunterladen.

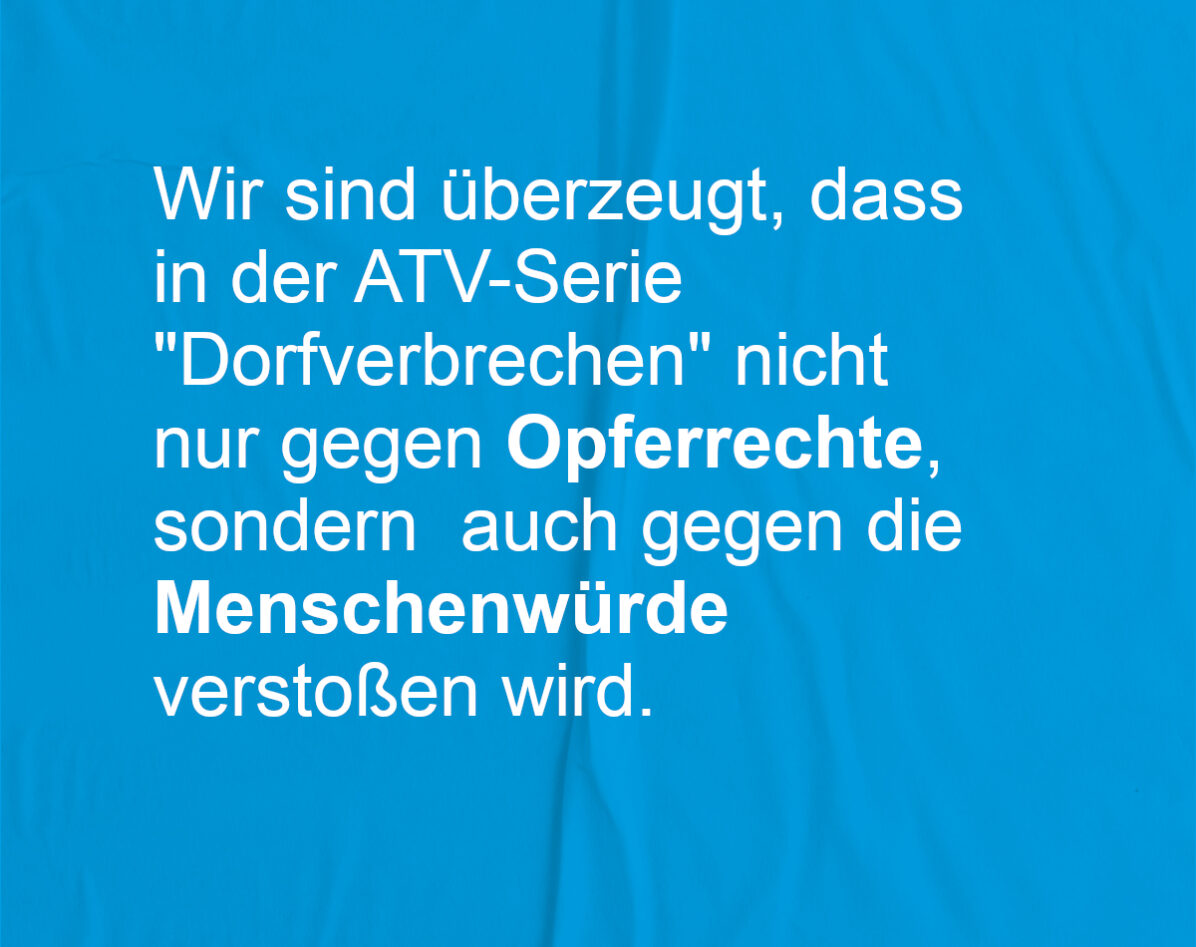

Dem WEISSEN RING wurde auch die ATV-Serie Dorfverbrechen gemeldet. In dieser ist eine problematische Darstellung von Verbrechensopfern zu beobachten. Außerdem stellte sich die Frage, ob Opferrechte verletzt werden. Aus diesem Grund haben wir die Serie geprüft. Das Ergebnis ist eindeutig.

Wir meinen: Es werden Opferrechte verletzt!

Dieses Format verstößt aus Sicht des WEISSEN RINGS als Opferhilfe-Einrichtung nicht nur massiv gegen Opferrechte, sondern teils auch gegen die Menschenwürde. Verbrechensopfer werden immer wieder förmlich verhöhnt. Es wird teils während einer laufenden Gerichtsverhandlung berichtet. Opfer werden lächerlich gemacht. Es werden Daten erwähnt, die Rückschlüsse auf die Person der Opfer, die Örtlichkeit etc. zulassen. Sogar über die Erblindung einer Person macht man sich in einer der Folgen förmlich lustig.

Der WEISSE RING weist immer wieder darauf hin, wie wichtig es für Opfer ist, dass ihre Schicksale ernst genommen werden – ATV macht hier genau das Gegenteil. Wir als WEISSER RING können da nicht tatenlos zusehen. Daher ersuchen wir ATV dringend, diese menschenverachtenden Folgen offline zu nehmen und Opferrechte künftig entsprechend zu würdigen.

Deshalb haben wir auch mit ATV Kontakt aufgenommen.

Identifizierende Berichterstattung

§ 7a Abs 1 Z 1 MedienG regelt den Schutz vor Bekanntgabe der Identität von Opfern von Straftaten in Medien. In einigen Folgen von Dorfverbrechen konnten wir eine identifizierende Berichterstattung feststellen. Dafür ist es nicht unbedingt notwendig, den vollen Namen zu nennen, sondern auch andere Angaben, die einen Rückschluss auf bestimmte Personen zulassen, reichen aus. So etwa in Staffel 2, Episode 1, „Toxische Landliebe“ Opfer Andreas F. – hier wurden Vorname und Anfangsbuchstabe des Nachnamens, Angaben zum Geburtsjahr, Vorname inkl. weitere Details zur Freundin Bernadette H., Wohnortgemeinde, Ausbildung und Beruf, Jugendfreund, persönliches Merkmal des geerbten Hofes etc. genannt. In Kombination sind diese Informationen wohl geeignet, auch bei einem nicht unmittelbar informierten größeren Personenkreis zu einem Bekanntwerden der Identität zu führen. Ähnliche identifizierende Merkmale von Opfern sind etwa in der Staffel 2, Episode 4, „Tod in der Tiefe“ bei den Opfern Hundehalter Christian R., sowie der offenbar ermordeten Hildegard S. genannt.

Von einem überwiegenden öffentlichen Interesse der Nennung der relevanten Daten der Personen ist in diesen Fällen nicht auszugehen, da die Geschichten auch ohne Identifizierung erzählt werden können.

Schutzwürdige Interessen von Betroffenen und Hinterbliebenen

Einerseits stellt sich die Frage, ob eine Zustimmung des Opfers bzw. – nach einem Tötungsdelikt – des:der befragten Hinterbliebenen vorliegt. Andererseits wäre vor allem im Detail zu begutachten, ob durch die Identifikation schutzwürdige Interessen verletzt wurden – etwa im Sinne von möglichen Eingriffen in den höchstpersönlichen Lebensbereich – oder ob die Herbeiführung einer Bloßstellung des Opfers vorliegt.

Medien und Opfer von Straftaten

Unabhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen ist ganz allgemein ein zunehmendes und äußerst bedenkliches mediales „zur Schau stellen“ von Opfern von Straftaten zu beobachten. Sogar wenn diese ihre Zustimmung geben, öffentlich genannt zu werden, ist davon auszugehen, dass Menschen üblicherweise nicht bewusst ist, was die Konsequenzen von Medienauftritten sein können. Betroffene von Straftaten befinden sich in einer Ausnahmesituation, sind oft überfordert und potentiell traumatisiert. Daher nehmen sie manchmal bereitwillig jede vermeintliche Hilfestellung dankbar an. Es ist intensivste und langwierige Arbeit von Opferhilfe-Einrichtungen, Verbrechensopfer auf dem Weg in ein normales Leben zu begleiten. Negative Konsequenzen von Medienauftritten wie Shitstorms, Täter-Opfer-Umkehr oder gar Kontaktaufnahmen durch „Interessierte“ verhindern dies und können sogar retraumatisierend wirken, was Betroffene in einer Negativ-Spirale bleiben lässt.

03 / 2025